7-La fin du mur

« La grande ville étouffe dans sa camisole de force »

Martin Nadaud

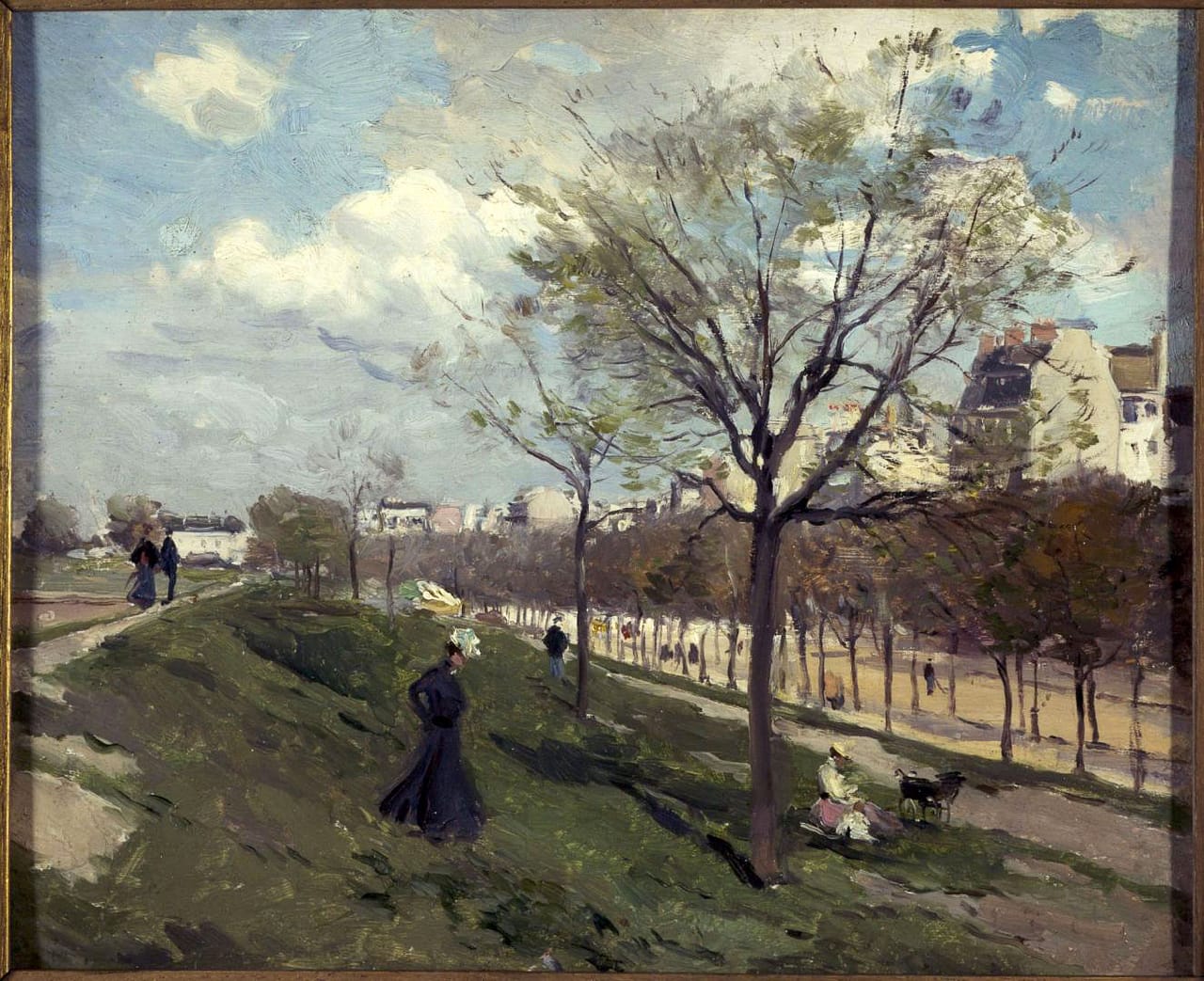

Les fortifications de Paris, avec maisons. Par Vincent Van Gogh, 1887

Après la guerre, les militaires demandent une nouvelle enceinte

Ce projet anachronique sera remplacé par une deuxième ceinture de forts qui seront mis en service au moment de la Première guerre mondiale.

Dix ans après la guerre de 1870, le député parisien Martin Nadaud considère que « la grande ville étouffe dans sa camisole de force » et s’adresse à ses collègues de la Chambre en déposant la première motion tendant à la désaffection « d’un fossé devenu deux fois inutile depuis la construction d’une seconde ligne de défense ».

Sa motion est accompagnée d’un projet de réaménagement de l’emprise des remparts développés sur toute la circonférence parisienne.

Elle est mise au point en 1884 et étudiée par l’administration de Jean-Charles Alphand, ingénieur appelé par Haussmann. Alphand propose une ceinture continue d’immeubles qui entoureraient Paris et autour de ces immeubles quelques jardins et un nouveau mur d’octroi, source de revenus importants pour Paris jusqu’à sa suppression en 1942.

La ceinture

La ceinture, dont on discute le démantèlement, est un lieu important dans les représentations littéraires, artistiques, photographiques de Paris. Le tableau (ci-contre) d’Arthur Calame représente d’ailleurs de manière plutôt bucolique une entrée de la Bièvre dans Paris au niveau de la poterne des Peupliers.

– La Bièvre, fait-il, c’est par là, au bout de la sente. Mais ça n’est guère beau.

Émile Condroyer – Le Journal – 1er juillet 1931

La sente, en effet, s’arrête dans les orties, au bord d’un ruisseau. L’eau semble couler dans une rigole d’ébène. Une espèce de crasse noire mouchetée par de petites feuilles vert pâle colle par plaques sur ses bords. Des bulles d’écume grise glissent nonchalamment. Tout autour, c’est la verdure folle avec, de-ci delà, papillons blancs insensés. Une fade odeur d’évier flotte à la ronde sous les saules.

À quelques mètres de moi, un vieil homme en calotte noire et visage rasé de bedeau, tente avec un bâton de débarrasser une vanne des détritus qui s’amassent contre elle. Je ne lui demande rien, mais il croit bon de m’expliquer quelque chose :

– Aujourd’hui, ça va ; seulement, il y a des jours où elle pue comme une charogne, cette Bièvre.

La Bièvre

L’observation par les photographes, peintres et graveurs de certains lieux singuliers comme la Poterne des Peupliers sous laquelle passe la Bièvre nous livre de nombreux documents émouvants.

Les parisiens l’ont oublié, mais il n’y a eu qu’un seul cours d’eau naturel à Paris. Outre la mythique Seine, fleuve qui a nourri les premiers parisiens, existait en effet jusqu’au début du XXe siècle la Bièvre, rivière de 33 kilomètres qui prenait sa source dans les Yvelines et se jetait dans la Seine.

La Bièvre entrait dans Paris par la Poterne des Peupliers (XIIIe). Sur 5 kilomètres, elle serpentait à travers le XIIIe et le Ve arrondissements avant de se jeter dans la Seine, au niveau de la gare d’Austerlitz.

À la Glacière, l’eau gelée de la Bièvre était stockée et utilisée en été. Découpée en pain, la glace était récupérée et entreposée dans des puits maçonnés, appelés glacières. Conservée grâce à des couches de paille, elle était utilisée en été pour confectionner sorbets et boissons.

L’observation par les photographes, peintres et graveurs de certains lieux singuliers comme la Poterne des Peupliers sous laquelle passe la Bièvre nous livre de nombreux documents émouvants. Lire par exemple La Bièvre (extrait ci-dessous), récit qui la présente de manière étonnante et qui nous montre combien les fortifs étaient, dans une ville très dense comme Paris, un horizon de liberté.

Au XVIIIe siècle, teintureries, blanchisseries, tanneries, mégisseries et riverains se partagent l’eau de la rivière. Cette concentration d’activités entraîne rapidement une pollution des eaux de la Bièvre. Tandis que les particuliers vident dans la rivière détritus et excréments, les artisans y déversent produits toxiques, déchets, eaux savonneuses et restes d’animaux. Surexploitée et peu entretenue, la Bièvre devient un égout à ciel ouvert, source de mauvaises odeurs et de potentielles maladies.

En raison de la faible profondeur de son lit, la Bièvre est sujette aux débordements lors des fortes pluies. En mai 1527 l’eau atteint le second étage des maisons du faubourg Saint-Marcel. En avril 1579, douze maisons s’effondrent et la chapelle du couvent des Cordelières est envahie. En février 1665, la fonte brutale de la neige la fait déborder à nouveau. Il sera décidé de creuser un « faux ru » pour absorber les trop-pleins des crues, qui sera détruit au moment de la canalisation de la Bièvre de 1860 à 1912.

La Bièvre (extrait)

La Bièvre représente aujourd’hui le plus parfait symbole de la misère féminine exploitée par une grande ville.

Joris-Karl Huysmans, 1914

Née dans l’étang de Saint-Quentin, près de Trappes, elle court, fluette, dans la vallée qui porte son nom, et, mythologiquement, on se la figure, incarnée en une fillette à peine pubère, en une naïade toute petite, jouant encore à la poupée, sous les saules.

Comme bien des filles de la campagne, la Bièvre est, dès son arrivée à Paris, tombée dans l’affût industriel des racoleurs ; spoliée de ses vêtements d’herbes et de ses parures d’arbres, elle a dû aussitôt se mettre à l’ouvrage et s’épuiser aux horribles tâches qu’on exigeait d’elle. Cernée par d’âpres négociants qui se la repassent, mais, d’un commun accord, l’emprisonnent à tour de rôle, le long de ses rives, elle est devenue mégissière, et, jours et nuits, elle lave l’ordure des peaux écorchées, macère les toisons épargnées et les cuirs bruts, subit les pinces de l’alun, les morsures de la chaux et des caustiques. Que de soirs, derrière les Gobelins, dans un pestilentiel fumet de vase, on la voit, seule, piétinant dans sa boue, au clair de lune, pleurant, hébétée de fatigue, sous l’arche minuscule d’un petit pont !

Jadis, près de la poterne des Peupliers, elle avait encore pu garder quelques semblants de gaîté, quelques illusions de site authentique et de vrai ciel. Elle coulait sur le bord d’un chemin, et de légères passerelles reliaient, sur son dos, la route sans maisons à des champs au milieu desquels s’élevait un cabaret peint en rouge ; les trains de ceinture filaient au-dessus d’elle, et des essaims de fumée blanche volaient et se nichaient dans des arbustes, dont l’image brisée se reflétait encore dans sa glace brune ; c’était, en quelque sorte, pour elle, un coin de dilection, un lieu de repos, un retour d’enfance, une reprise de la campagne où elle était née ; maintenant, c’est fini, d’inutiles ingénieurs l’ont enfermée dans un souterrain, casernée sous une voûte, et elle ne voit plus le jour que par l’œil en fonte des tampons d’égout qui la recouvrent.

Un monde en voie de disparition

Van Gogh peint Les fortifications porte de Clichy dans les années 1886/1887 ainsi que d’autres tableaux tels que Courses sur route au pied des remparts de Paris ou encore Porte dans les remparts de Paris. Toujours en 1886, Théophile-Alexandre Steinlen observe et peint un monde en voie de disparition avec ses Fortifs qui offrent de grands espaces à l’écart de la ville. Ferdinand Marks peint en 1902 les fortifications Boulevard Gouvion Saint-Cyr.

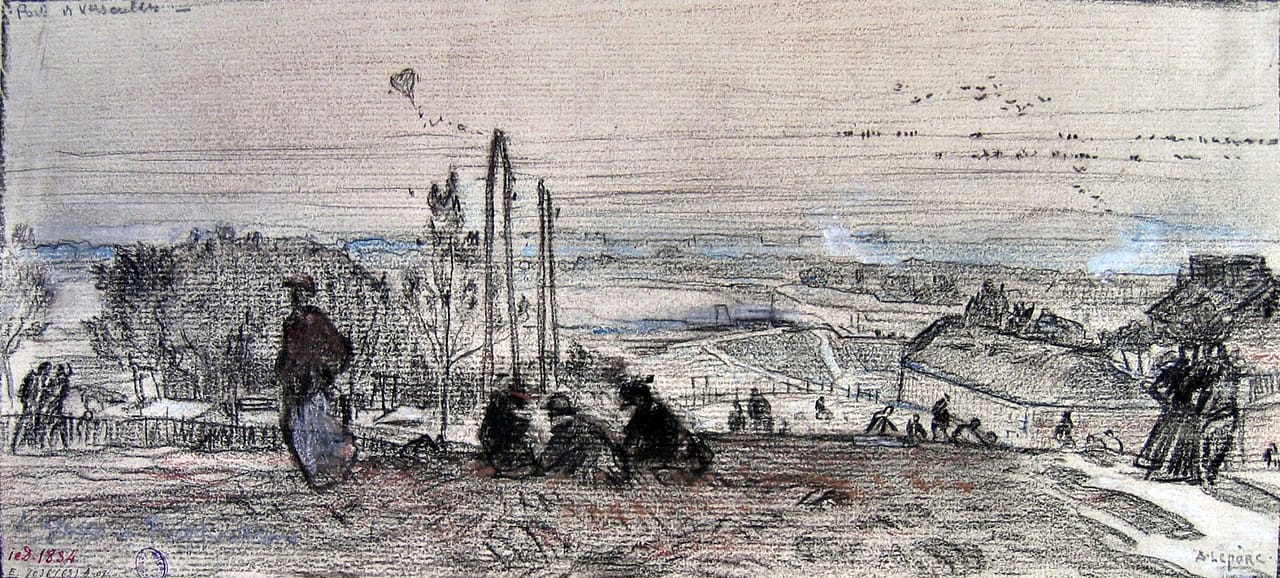

Considéré comme l’un des plus grands graveurs français, Auguste Lepere illustre ces moments Bucolique moderne aux fortifications le dimanche en 1901.

Il expose dès 1870 gravures et peintures de Paris et de ses fortifications dans différents Salons et témoigne à sa manière de la vie sur les talus des fortifications.

« C’est là que toute cette masse de boutiquiers et de prolétaires laborieux va voir une campagne qui n’existe plus, car le moellon a tout envahi, et où, il y a peu d’années encore, l’œil pouvait se reposer sur la verdure, où les pelouses et les ombrages invitaient à s’asseoir, il n’y a plus que les murs rougis des marchands de vin bleu, les tables disloquées des guinguettes, une atmosphère de fange et de fritures (…) ».

Guide du promeneur aux barrières, 1851

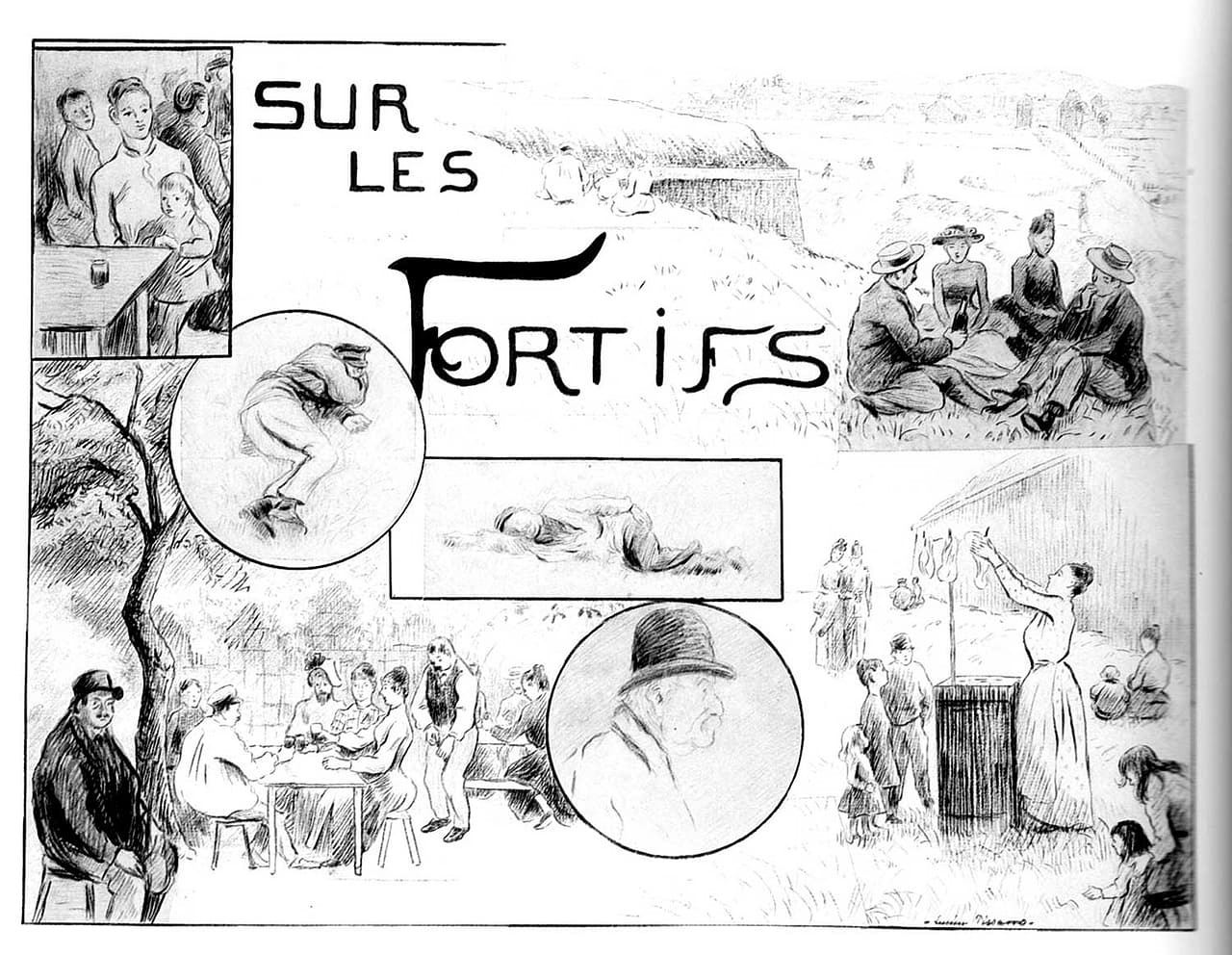

Le spectre de la guerre s’éloignant, les fortifs deviennent un lieu de promenades très populaires pour les Parisiens et une source d’inspiration inépuisable pour les peintres. Le collage de Lucien Pissaro montre bien ces Parisiens, bien vêtus, qui se délassent, en famille, dans un paysage bucolique entre remblai et terrain vague herbeux. Merveilleuse, la zone du Douanier Rousseau est présentée comme un paysage verdoyant, paisible, presque idyllique.

« Si les pauvres gens font leurs délices du fossé des fortifications, les petits employés et même les ouvriers à leur aise poussent leur promenade plus loin […] jusqu’aux premiers bois de la banlieue […] Ils gagnent même la vraie campagne. »

Émile Zola

En 1913, André Lhote peint les fortifs dans un mouvement cubiste, alors que Frederic Fiebig nous dévoile sa vision de l’enceinte entre post-impressionnisme et expressionnisme. Christopher Nevinson, peintre de paysage et portraitiste anglais, nous livre une représentation naïve des promeneurs des fortifs et Maurice Utrillo, enfant de Montmartre, peint en 1922 une version expressionniste chargée d’humanité et de poésie, tandis que Raymond Besse, qui aimait peindre “la zone”, représente une fois de plus la banlieue nord de Paris et Saint-Denis. En 1909, Émile Lafont nous dévoile une porte d’Asnières grouillante d’activité avec la rue de Tocqueville vue de la zone non ædificandi. Enfin, Francis Garat n’oublie pas le jeudi, jour des écoliers à la porte Clichy.

Les fortifs, les zonards et autres apaches…

Il est intéressant aussi de lire la littérature réaliste de cette période comme Germinie Lacerteux des frères Goncourt qui a pour cadre le paysage hybride de la proche banlieue, derrière Montmartre ou derrière la porte de Clignancourt :

Ils arrivaient derrière Montmartre à ces espèces de grands fossés, à ces carrés en contrebas où se croisent de petits sentiers foulés et gris. Un peu d’herbe était là frisée, jaunie et veloutée par le soleil qu’on apercevait se couchant tout en feu dans les entre-deux des maisons. Et Germinie aimait à y retrouver les cardeuses de matelas au travail, les chevaux d’équarrissage pâturant la terre pelée, les pantalons garance des soldats jouant aux boules, les enfants enlevant un cerf-volant noir dans le ciel clair. Au bout de cela, l’on tournait, pour aller traverser le pont du chemin de fer, par ce mauvais campement de chiffonniers, le quartier des limousins du bas Clignancourt. Ils passaient vite contre ces maisons bâties de démolitions volées, et suant les horreurs qu’elles cachent ; ces huttes, tenant de la cabane et du terrier, effrayaient vaguement Germinie : elle y sentait tapis tous les crimes de la Nuit.

Un dimanche aux fortifications (Chapitre XII). Extraits de Germinie Lacerteux – Edmond et Jules de Goncourt, 1865

…/…

…/…

Un dimanche aux fortifications (Chapitre XII). Extraits de Germinie Lacerteux – Edmond et Jules de Goncourt, 1865

Mais aux fortifications, son plaisir revenait. Elle courait s’asseoir avec Jupillon sur le talus. À côté d’elle, étaient des familles en tas, des ouvriers couchés à plat sur le ventre, de petits rentiers regardaient les horizons avec une lunette d’approche, des philosophes de misère, arc-boutés des deux mains sur leurs genoux, l’habit gras de vieillesse, le chapeau noir aussi roux que leur barbe rousse.

L’air était plein de bruits d’orgue. Au-dessous d’elle, dans le fossé, des sociétés jouaient aux quatre coins. Devant les yeux, elle avait une foule bariolée, des blouses blanches, des tabliers bleus d’enfants qui couraient, un jeu de bague qui tournait, des cafés, des débits de vin, des fritureries, des jeux de macarons, des tirs à demi cachés dans un bouquet de verdure d’où s’élevaient des mâts aux flammes tricolores ; puis au delà, dans une vapeur, dans une brume bleuâtre, une ligne de têtes d’arbres dessinait une route. Sur la droite, elle apercevait Saint-Denis et le grand vaisseau de sa basilique ; sur la gauche, au-dessus d’une file de maisons qui s’effaçaient, le disque du soleil se couchant sur Saint-Ouen était d’un feu couleur cerise et laissait tomber dans le bas du ciel gris comme des colonnes rouges qui le portaient en tremblant. Souvent le ballon d’un enfant qui jouait passait une seconde sur cet éblouissement.

Ils descendaient, passaient la porte, longeaient les débits de saucisson de Lorraine, les marchands de gaufres, les cabarets en planches, les tonnelles sans verdure et au bois encore blanc où un pêle-mêle d’hommes, de femmes, d’enfants, mangeaient des pommes de terre frites, des moules et des crevettes, et ils arrivaient au premier champ, à la première herbe vivante : sur le bord de l’herbe, il y avait une voiture à bras chargée de pain d’épice et de pastilles de menthe, et une marchande de coco vendait à boire sur une table dans le sillon… Étrange campagne où tout se mêlait, la fumée de la friture à la vapeur du soir, le bruit des palets d’un jeu de tonneau au silence versé du ciel, l’odeur de la poudrette à la senteur des blés verts, la barrière à l’idylle, et la Foire à la nature ! Germinie en jouissait pourtant ; et poussant Jupillon plus loin, marchant juste au bord du chemin, elle se mettait à passer, en marchant, ses jambes dans les blés pour sentir sur ses bas leur fraîcheur et leur chatouillement.

On bouleversait le quartier, cette année−là. On perçait le boulevard Magenta et le boulevard Ornano, qui emportaient l’ancienne barrière Poissonnière et trouaient le boulevard extérieur. C’était à ne plus s’y reconnaître. Tout un côté de la rue des Poissonniers était par terre. Maintenant, de la rue de la Goutte−d’Or, on voyait une immense éclaircie, un coup de soleil et d’air libre ; et, à la place des masures qui bouchaient la vue de ce côté, s’élevait, sur le boulevard Ornano, un vrai monument, une maison à six étages, sculptée comme une église, dont les fenêtres claires, tendues de rideaux brodés, sentaient la richesse. Cette maison−là, toute blanche, posée juste en face de la rue, semblait l’éclairer d’une enfilade de lumière. Même, chaque jour, elle faisait disputer Lantier et Poisson. Le chapelier ne tarissait pas sur les démolitions de Paris ; il accusait l’empereur de mettre partout des palais, pour renvoyer les ouvriers en province ; et le sergent de ville, pâle d’une colère froide, répondait qu’au contraire l’empereur songeait d’abord aux ouvriers, qu’il raserait Paris, s’il le fallait, dans le seul but de leur donner du travail. Gervaise, elle aussi, se montrait ennuyée de ces embellissements, qui lui dérangeaient le coin noir de faubourg auquel elle était accoutumée. Son ennui venait de ce que, précisément, le quartier s’embellissait à l’heure où elle−même tournait à la ruine. On n’aime pas, quand on est dans la crotte, recevoir un rayon en plein sur la tête. Aussi, les jours où elle cherchait Nana, rageait−elle d’enjamber des matériaux, de patauger le long des trottoirs en construction, de butter contre des palissades. La belle bâtisse du boulevard Ornano la mettait hors des gonds. Des bâtisses pareilles, c’était pour des catins comme Nana.

L’Assommoir – Extraits du chapitre XI – Émile Zola, 1876

M’sieu l’ Président d’ la république, / Excusez‐moi, si j’ vous écris, / Mais, voilà, faut qu’on vous explique / À caus’ des fortifs ed’ Paris… / Qu’on dit qu’on va les fout’ par terre… / C’est pas drôl’ pour le populo, / Et j’ comprends pas que l’ ministère / S’ay’ fourré ça dans l’ ciboulo…

Pour les Fortifs – Paroles et musique d’Aristide Bruant, 1895

Refrain : Au nom des chemineux d’ la ville, / Coureurs de ru’s, batteurs d’antifs, / Qui sont des centain’ et des mille… / Faut pas démolir les fortifs !

Les fortifs !… Mais c’est la ballade / Des Pantinois, où chaqu’ lundi / Les ouvriers, en rigolade, / Vont respirer l’air ed’ Bondy / En admirant la bell’ nature… / Et s’allonger sur le gazon, / Sous la fumé’ des trains d’ ceinture / Qui leur obscurcit l’horizon…

Refrain

Les fortifs !… C’est la joi’ des mômes, / Des malheureux p’tits purotains / Qui peuv’nt pas courir dans les chaumes, / Parc’ qu’i’s sont des enfants d’ putains ; / Parc’ que jamais leur moman gagne / Assez pour payer les ch’mins d’ fer, / Et qu’i’s n’ vont pas à la campagne / Mettr’ leur petit cul au grand air…

Refrain

Les fortifs !… C’est aussi l’asile / Des vaincus, des aînés, des vieux / Qui, n’ayant mêm’ pus d’ domicile, / Vienn’nt se coucher… là, sous les cieux… / Et, souvent, dans les nuits sereines, / Su’ l’ talus, qui leur sert de pieu, / I’s rêv’nt que c’est la fin d’ leurs peines / Et qu’i’s sont partis chez l’ bon Dieu…

Refrain

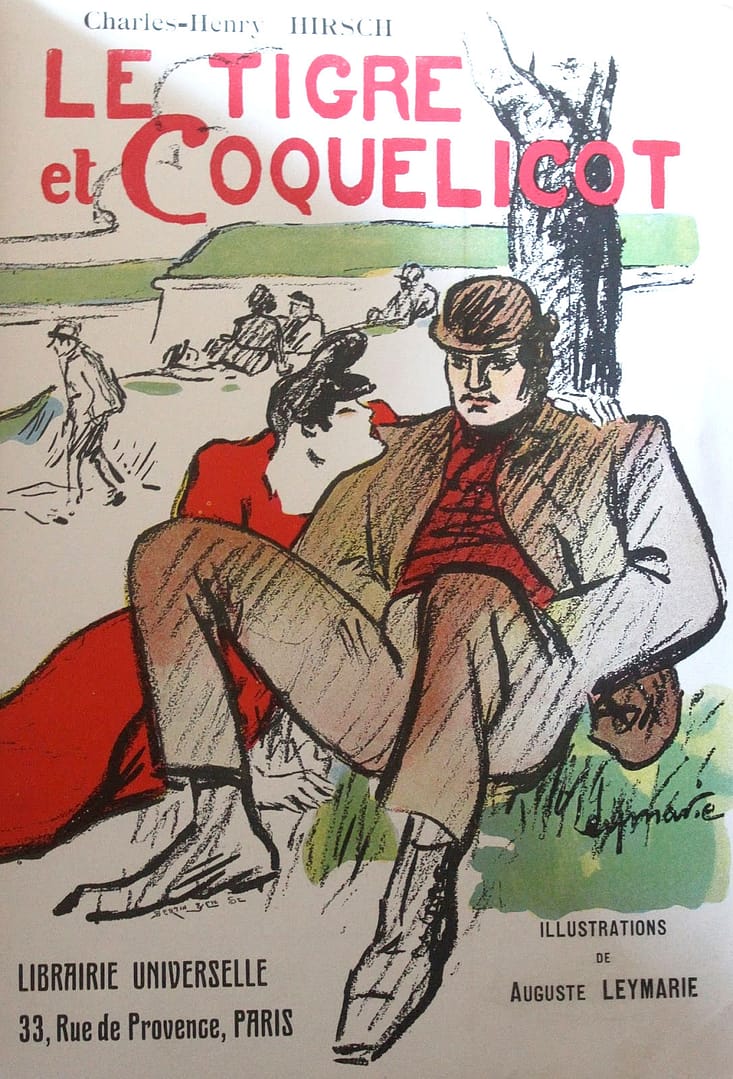

C’est aussi un lieu où une population interlope commence à s’installer. Les premières baraques apparaissent et aussi les premiers apaches comme sur la couverture du livre de Charles-Henry Hirsch. Le tigre, c’est l’apache ou le bandit, le coquelicot, c’est la jeune fille qui en tombe amoureux, leurs aventures se développent sur les talus des fortifications et inspireront le célèbre film Casque d’or de Jacques Becker.

Les photographes comme Eugène Atget ou Charles Lansiaux observent aussi ces scènes (voir le chapitre Les images présentant les 35 kilomètres de fortifications alors que leur démolition débute). Enfin, progressivement, une population s’implante, les fameux zoniers, sur ces terrains de la zone qui étaient restés privés. L’État n’avait pas exproprié la zone et les propriétaires commencent à louer à différents groupes qui construisent leurs baraques. La Zone ne rentrera dans le droit commun qu’avec la déclassification des fortifications en 1919.

Puis on tourna dans Ivry. On monta une rue ; tout à coup il aperçut le dôme du Panthéon.

L’Éducation sentimentale, la plaine d’Ivry, Flaubert, 1869

La plaine, bouleversée, semblait de vagues ruines. L’enceinte des fortifications y faisait un renflement horizontal ; et, sur les trottoirs en terre qui bordaient la route, de petits arbres sans branches étaient défendus par des lattes hérissées de clous. Des établissements de produits chimiques alternaient avec des chantiers de marchands de bois. De hautes portes, comme il y en a dans les fermes, laissaient voir, par leurs battants entr’ouverts, l’intérieur d’ignobles cours pleines d’immondices, avec des flaques d’eau sale au milieu.